「経営目線で考えろ」は危険ワード?任せ方を間違える社長の共通点

こんにちは、経営コンサルタントの鍵政達也です。

今日は経営者の方々からよく聞くキーワード「経営目線で考えろ」という言葉をテーマにマネジメントのあり方について考えていきます。

経営者としては、自立した組織として「経営目線で考える」メンバーが増え、余計な口出しをしないで、自身はこれから先の未来の経営を考えることに専念する穏やかな日々を過ごしたいと思っていても・・・現実は少し違うことが多いようです。

今日はそのあたりに焦点を当てて見ていきましょう。

会議で見えた“指示が止まらない”風景

「うちのリーダーはレベルが低い。自分で考えて動けないんだよね」。

ある経営者のひと言から、私は定例会議に同席することになりました。

会議が始まると、社長の発言は自然と細部へ伸びていきます。

普段から「任せている」と言っている幹部たちからの報告ですが・・・

「その資料のそこはもう少し強調した方が良いのではないか」

「その言い方だと伝わらないから、こういう表現はどうか」

一見、熱心なサポートです。けれど進むほどに、場の空気は少しずつ重くなっていきます。用意してきた提案は途中で止まり、最後は「もう少し良い案を考えてきて」とひっくり返される――頭の中に「ちゃぶ台返し」という言葉がよぎりました。

マイクロマネジメントとは、部下に権限を与えたはずなのに細部まで過度に介入し、最終判断をたびたび覆してしまう“癖”のこと。これが積み重なると、リーダーは学習します。

「どうせ後で変わるなら、最初から社長の判断を待とう」

こうして、自発性は静かに息をひそめます。

「経営目線で考えろ」は、何を省略しているのか

こういった局面でよく聞く言葉があります。

「もっと経営目線で考えてくれ」

もちろん望むところはよく分かります。ただ、このひと言はしばしば社長が担うべきはずの“前提づくり”を省略してしまいます。リーダーが経営目線で判断するには、会社として何を大事にするのか(価値観・方針)、今はどこに資源を集中するのか(戦略・優先順位)、そして採算・ブランド・法規などの制約条件や判断基準――この三つの“脚”が必要です。

脚がぐらつくちゃぶ台の上で、上手に料理を出せと言われても難しい。出した提案が後で「うちはその方向じゃない」とちゃぶ台返しをされれば、「後出しジャンケンだったのか」と感じ、提案に力が入らなくなっていくのも無理はありません。

社長が口を出したくなる“正直な理由”に目を向ける

ここで少し、経営者の内側に光を当ててみたいと思います。

社長は、孤独です。

最終責任を負う重圧、過去の失敗への恐れ、「現場が本当に分かっているのは自分だけだ」という感覚……。そして多くの社長は、かつて自分がトッププレイヤーだった人です。「自分でやった方が早い」「こんな非効率は見過ごせない」と思う気持ちはよく分かります。

でも、その成功体験が、今のチームの成長を止めてしまっているとしたらどうでしょうか?

ときにそれらは、組織を守ろうとする自然な反応として“指示”になって表れます。

だからこそ、まずは自分の「口を出したい」衝動を責めずに受け止めるところからはじめましょう。衝動を設計に置き換える。それが任せ方を変える一歩です。

ちゃぶ台の脚を締め直す「三つの設計」

衝動を設計に置き換えるにはどうすれば良いのでしょうか。

まず第一に、ゴールを具体化します。「売上を上げて」ではなく、「来月末までに新規契約を三件」。数字と期限、できれば「どんな状態ならOKか」まで言葉にします。

第二に、判断基準と制約条件を明示します。「粗利率は15%以上」「対象は東京都内」「広告のCPAは上限2万円」。線引きがあるからこそ、現場は迷わずに済みます。

たとえば、「この条件内は部長の裁量で広告出稿OK、越える検討は社長承認」という範囲を決めて自由にしてもらえれば、いちいち細部を確認せずに済みます。

第三に、プロセスではなく成果で評価します。「やり方が違う」と途中でブレーキを踏むのではなく、「この期日にこの成果があればOK」という合意を先に置く。途中介入は、部下の判断の筋力を奪いがちです。ルールを置き、後は見守る。必要なのは、口出しではなく支える設計です。

任せた“後”の関わり方――放任とのちがい

任せることは、放置することではありません。むしろ、心理的安全性をつくる関わりが要ります。週1回 15分でいいので一対一の定例を固定しましょう。話す順番はいつも同じです。「目的」「今週の進捗(できれば定量)」「課題と打ち手」「来週の約束」。

困ったときは「10分電話させてください」と連絡し、すぐに相談していい―このような“型”をあらかじめ決めておくと、不必要な干渉は減り、必要な支援は早く届きます。失敗が起きたら“反省会”ではなく失敗から学ぶ会に切り替える。

「事実」「解釈」「次の実験」の順で短く回すと、挑戦が文化になります。

自発性は“任せる土台”から生まれる

ちゃぶ台を返す前に、一度問い直してみてください。

そのちゃぶ台の脚(判断軸・方針)は、ちゃんと組み立てられていましたか?

組織を動かすとは、任せること。

任せるとは、任される人が“判断できる状態”をつくること。

そこまで整えてはじめて、チームは動き出します。

あなたの“ちゃぶ台返し度”セルフチェック

- 部下の報告中に、つい結論を言ってしまう

- 「もっと経営目線で考えろ」が口ぐせだ

- 会議で自分が一番話している

- 任せたはずなのに、気づけば口も手も出している

- 失敗が起きると「やっぱり俺がやらなきゃ」と思ってしまう

読みながら、少しでも胸がチクリとしたなら、改善の伸びしろがあります。もし三つ以上思い当たるなら、今日から三つの脚を一本ずつ締め直してみてください。やることはシンプルです。ゴールを具体化し、線引きを言語化し、成果で握る。最初の一本が締まるだけで、ちゃぶ台は意外なほど安定します。

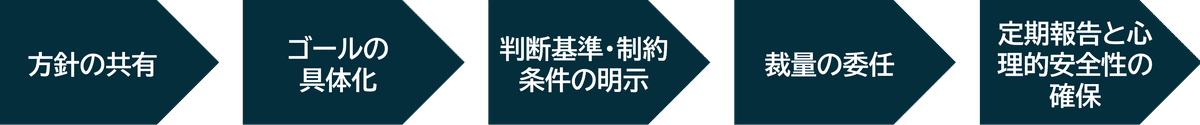

任せる技術の5ステップ

流れは単純です。方針や価値観の共有から始め、ゴールを具体化し、判断基準と制約条件を明示する。ここまでで土台ができたら、プロセスは委ねて裁量を渡す。最後に、定期報告と心理的安全性で回す。順番を守るだけで、権限委譲は“怖い賭け”から“再現できる運用”に変わります。

その先にある時間

もし、任せ方を変えることができれば

社長の時間は、より本質的な仕事に使えるようになります。

- 新規事業の構想

- 次世代の育成

- 会社の“未来”に投資する時間

組織は、社長一人で動かすものではありません。

一緒に育て、任せることで動き出す──それが、次の成長のステージです。

ちゃぶ台をひっくり返す前に、まず脚を締め直す。前提(方針・ゴール・線引き)を整え、任せた後は支える。たったこれだけで、組織は驚くほど動き出します。自走するチームは、設計の質から生まれます。

投稿者プロフィール

最新の投稿

お知らせ2026年1月1日月刊 近代中小企業 に寄稿しました

お知らせ2026年1月1日月刊 近代中小企業 に寄稿しました お知らせ2025年12月10日国内最大級の管理部門と士業の専門サイト「マネジー」に寄稿しました

お知らせ2025年12月10日国内最大級の管理部門と士業の専門サイト「マネジー」に寄稿しました お知らせ2025年11月13日国内最大級の管理部門と士業の専門サイト「マネジー」に寄稿しました

お知らせ2025年11月13日国内最大級の管理部門と士業の専門サイト「マネジー」に寄稿しました ブログ2025年10月4日「まだやれる」と思い続けて赤字が膨らむ社長の心理

ブログ2025年10月4日「まだやれる」と思い続けて赤字が膨らむ社長の心理